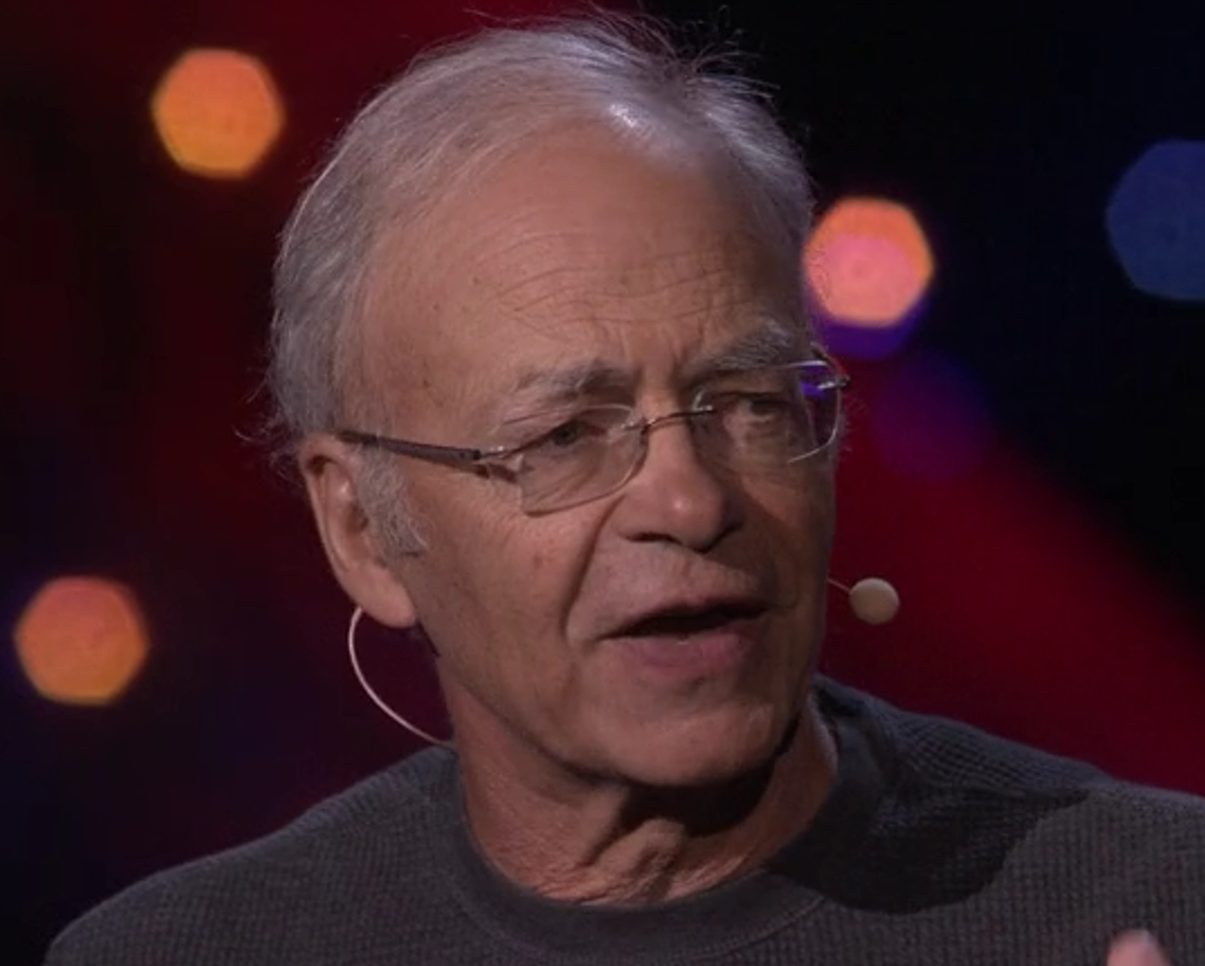

1946年7月6日生、オーストラリア・メルボルン出身の哲学者、倫理学者。モナシュ大学教授を経て、プリンストン大学教授。専門は応用倫理学。功利主義の立場から、倫理の問題を探求している。両親は第二次世界大戦の前にウィーンから移住したユダヤ人で母は医者、父は茶・コーヒーの輸入業を営む。

著書『動物の解放』は、動物の権利や菜食主義の思想的根拠として、広く活用されている。『ザ・ニューヨーカー』誌によって「最も影響力のある現代の哲学者」と呼ばれ、2005年に『タイム』誌では「世界の最も影響力のある100人」の一人に選ばれた。

人種差別や女性差別に対抗する平等の原理を「利益に対する平等な配慮」だとシンガーは考える。つまり、利益を持つことができる存在すべてに対し平等な配慮を与える、という原理である。この原理の適用は人間のみに限られる理由はなく、動物にも広げられるべきだと考える。

なぜなら、ある存在が「苦しみ」を感じることができる限り、その存在は「苦しみを避ける」ことに利益を持つと言うことができ、動物、大雑把に言って、脊椎動物はその振る舞い、人間との解剖学的な類似、進化上の共有から、苦しみを感じることができると考えられるからである。

「ある存在が苦しみを感じることができる限り、その苦しみを考慮しないことは道徳的に正当化できない」と彼は主張する。人間の小さな利益のために動物の大きな利益を犠牲にするような態度を「種差別」と呼んで非難している。

彼の最も影響力のある著作、『動物の解放』(1975年)において、シンガーは、人間の動物への扱いの中でも特に、動物実験と工場畜産を批判している。工場畜産については特に、このシステムに経済的な援助を与え、その存続を支持してしまうことを避けるため、工場畜産で生産された肉や卵、牛乳の消費をやめるべきだと主張している。シンガー自身30年以上に渡る菜食主義者である。

なお、同じく功利主義者であるジェレミー・ベンサムと同様、動物を苦しめずに殺すことは問題にならないという立場である。人間などの高等な生物は生活計画を持ち、それを殺して妨げるのは不正だが、そういったものを持たない生物を苦しめずに殺すのは不正ではないとしている。

シンガーは功利主義の立場から、自身の要請にもとづいてのみ殺される場合、安楽死は許容されると論じる。自発的でさえあれば、延命を止める消極的安楽死と、致死薬を打つなどの積極的安楽死の倫理的差異も認めない。シンガーは、人格を有する存在は死の援助を受けることを含めた自己決定権を持ち、義務として生きることを強要されてはならないと論じる。

たとえ現状を維持することで死を避けられるとしても、自発的安楽死は認められるべきと主張する。例えばシンガーは重度のうつ病の者の自発的な安楽死を容認し、「死んだ方がマシ」という耐え難い生の質が存在することを認める。

人間だけを特別視する宗教的な考えを拒否すれば、重度脳障害または重度知的障害を持った人間を、同等の精神的知的レベルの動物と峻別することが困難になる、とシンガーは表明する。

胎児は一瞬一瞬の快楽と苦痛と経験を入れる受容体であり、成人は瞬間的な快不快だけでなく持続的に自己を意識する。意識能力を持った存在は「人格」と呼ばれ、胚や胎児までも含む人間という生物種とは区別される。

一方で人間の胚、胎児、ごく初期の新生児の道徳的な地位はかなりの程度まで等しく、意識能力によって生命の価値は大きく異なるとシンガーは考える。シンガーは、胎児や新生児が将来的には人格を持つ潜在性があるため成人と等しい価値がある、という議論を否定する。性交の時期、避妊などの日常的な選択の全てが、個別の潜在的な人格が生じることを阻んでおり、胎児や新生児も「将来の人格」であり代替可能であるとシンガーは論ずる。

このことから、親が育児を望まず、養子の引き取り手もいない場合、障害をもった新生児の死を選択することが正当化できる場合があるとシンガーは論じる。

『実践の倫理』において、シンガーは、世界の貧困に対する富裕な国に住む人々の義務を説いている。

シンガーによれば、貧困を削減するために尽力することは、「してもしなくてもいいが、したら善いこと」ではなく、「しなかったら悪いこと」である。

そもそも、「殺すこと」と「死ぬにまかせること」のあいだに本質的な違いはない、と論じるとともに、次の例を用いてそれを例証している。つまり、小さな子どもが、浅い池で溺れており、周りに自分しか人間がいない、という状況である。

池はひざの高さまでしかなく、池に入って行って引き上げれば簡単に子どもを助けることができる。しかし、もしそうすれば、昨日買ったばかりの新しい靴が駄目になってしまう。私はどうするべきか。

「もちろん、助けるべきである」と、たいていの人は考えるだろう、とシンガーは言う。この状況において私は、子どもを助けても助けなくてもいいのではなく、助けなかったら悪いことをしているのである。この道徳的判断の背後にある原理は次のようなものであると彼は言う。

つまり、「何か非常に悪いことが起きるのを防ぐことが、それと同じくらい道徳的に重要なものを犠牲にせずに私にできるならば、私はそれを為すべきである」という原理である。

先の例において言えば、子どもの死という非常に悪いことを、新品の靴という比較的小さな犠牲によって防ぐことができるのである。

そしてこの原理は、貧困の状況にも適用される、と彼は考える。貧困と戦うNGOなどの団体に金銭を寄付することによって、富裕な国の住人は比較的小さな犠牲で貧困に陥っている人々を救うことができるからである。彼は、裕福な国の人々に、もっと多くのお金を寄付することを呼びかけており、シンガー自身、OxfamやUNICEFなどの団体に自身の収入の25%を寄付している。

効果的利他主義とは?他者に貢献して社会をより良くするうえで、効率とインパクトの最大化を目的とする考え方を指す。米国の倫理学者ピーター・シンガーは1972年に発表した論文で、途上国支援での効率的な寄付の必要性について主張し、元となる考えが初めて提唱された。

効果的利他主義が注目される理由

効果的利他主義が注目された背景として、途上国支援や慈善活動などを通した「他者への貢献」の広まりが挙げられる。2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災以降、利益だけでなく社会的なインパクトを目指すスタートアップや企業活動、市民による活動が活発化して以降、注目され始めた。

2008年には、政府や慈善団体による教育やヘルスケア、雇用の改善に関する事業の75%が影響力が小さいか、インパクトを生まないか、さらに悪い影響さえ生んでいるという公共政策学者デイビット・アンダーソンによる推計が行われたこともあり、「社会貢献の効果」が重要なテーマとなったという背景もある。

特徴的な考え方としては、「社会へのインパクトの定量化」「普遍的な価値の存在」「無理のない利他主義」などが挙げられている。

社会へのインパクトの定量化

効果的利他主義では、他人や社会に対して行う「良いこと」を定量的に測定することを重視しているのが特徴だ。この「良いこと」が実際に、「想定している相手に望ましい影響を与えているのか」「どれだけ影響を与えているのか」「何をすれば影響が最大化できるのか」を定量的な測定・推計や費用対効果などの数値を用いて把握する。感情での判断ではなく、理性や数字を判断の根拠とすることが求められる。

普遍的な価値の存在

社会貢献の効果を数値的に把握して最大化するためには、「効果」の指標を統一する必要がある。そのために効果的利他主義では、「すべての命は平等である」「苦しみが少ない方が良い」「他の条件が同じであれば寿命は長い方がよい」といった考え方が大前提になっている。

無理のない利他主義

上記の普遍的な価値やインパクトへの例外として、「自分の家族を優先すること」や「利他的な行動を人生の一部分にとどめること」の必要性も説いている。自分の家族と他人の幸福を同じ基準で捉えることや、生活のすべてを利他的な行動にささげる事の限界は念頭においている形だ。

批判や問題点

効果的利他主義には批判もあり、中心的な議論としては「効果測定が難しい分野の疎外」「社会構造の変化につながらない」などがある。

効果的利他主義では定量的な「貢献」の最大化が求められる。そのため、治療法の研究が進んでいない疾患治療への研究費の寄付や、効果測定が難しい分野への慈善活動などは、効果が測定しやすい分野と比較して「効果的でない」と定義される。このような要因で「貢献」を最大化しやすい分野が偏ることが問題視されている。

社会構造の変化につながらない。効果的利他主義に則ると、最も「効果的」な分野は途上国の絶対的貧困などであり、慈善活動や寄付による「効果」が非常に大きいとされている。

しかし、途上国の絶対的貧困などの社会的課題は、そもそも先進国と途上国間の経済格差や産業構造が大きな要因だ。効果的利他主義はあくまで慈善活動などの他者貢献に限った概念なので、そのような問題を根本的に変えるための、社会構造の変化につながらないという批判がある。

現実社会でどう活用されるか

効果的利他主義の考え方は、慈善活動の分野に大きな影響を与えたと言われている。元々慈善団体は、経営状況や調達した資金による効果などの測定が行われてこなかった背景がある。

効果的利他主義の考えの登場によって、寄付者が効果を求める意識が大きくなり、具体的な測定手法の開発につながった。その結果慈善活動の効果測定が広がり、寄付者への透明性向上に貢献したと言える。

また、近年NPOやNGOなどの非営利組織による社会的事業の効果を測定する「社会的インパクト評価」という概念とも非常に近しく、社会貢献のインパクト最大化を標榜する考え方の主流の一つとなっている。

『動物の解放』という著作が有名です。読みましたが、要は菜食主義になって動物を殺すな。という本です。彼自身はヴィーガンは単なる流行と捉えているようです。

1975年に出版されたこの本は、動物実験、工場畜産、スポーツや毛皮収穫を目的とした狩猟などの実態を明らかにし、動物の権利、種差別、ベジタリアニズムなどについて哲学的に論じています。

動物の権利を主張するアニマルライツ運動は、19世紀のイギリスで始まったとされています。麻酔を用いずに行われていた科学研究目的の動物実験に対する抗議運動が、その始まりでした。

1960年代から70年代にかけて欧米で人権運動や環境保護運動が盛んになるにつれ、動物の権利運動も活発になりました。この本は「アニマルライツのバイブル」として高く評価され、その後のアニマルライツ運動に大きな影響を与えました。

シンガーはオックスフォード大学で倫理学と社会哲学を専攻する大学院生でしたが、同級生のリチャード・キーシェンを通じてベジタリアン・コミュニティの人々と出会います。彼らと討論するうちに、「動物を食べることによって、私もその一員である人類による他の生物の組織的な形態の抑圧に加わっていることを、確信するようになった」と書いています。

シンガーは「動物への虐待に反対している人びとは、ベジタリアンになることまではしないものである」が、べジタリアンになることこそが重要なのだと述べています。

「菜食主義(ベジタリアニズム)は、ボイコットの一形態なのである。ほとんどのベジタリアンにとって、ボイコットは永久的なものである。なぜなら、いったん肉を食べる習慣を断ち切ってしまえば、彼らはもはや、とるに足らない食物への欲望を満足させるために動物を屠殺することを承認することはできなくなるからである」

コメント